「長野県は何地方に属するのか」という地方区分について、主要なものを紹介する。

目次

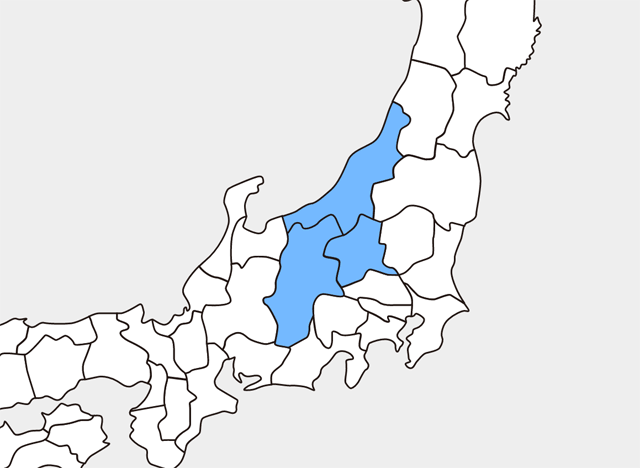

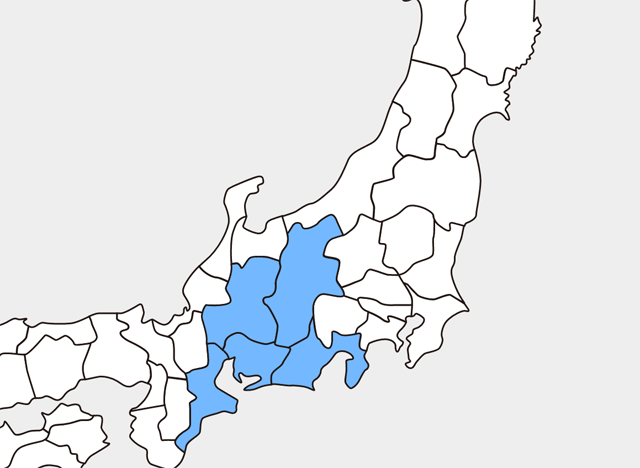

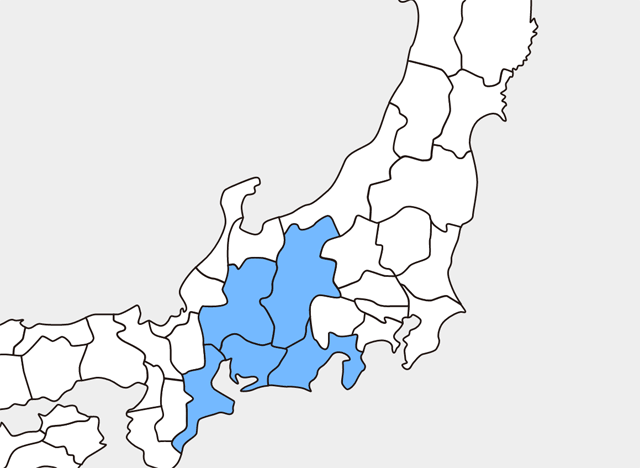

中部地方

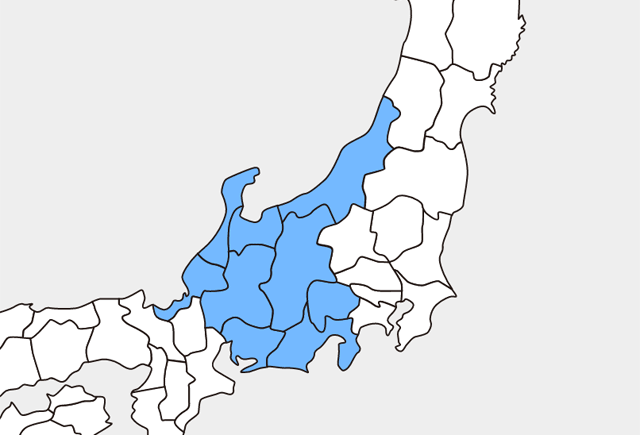

中部地方とは、日本の地域分類として広く用いられている八地方区分の一つである。中部地方は、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県の9県で構成される。

八地方区分は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州沖縄の8つの地方で分類される。

| 中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |

|---|

甲信地方

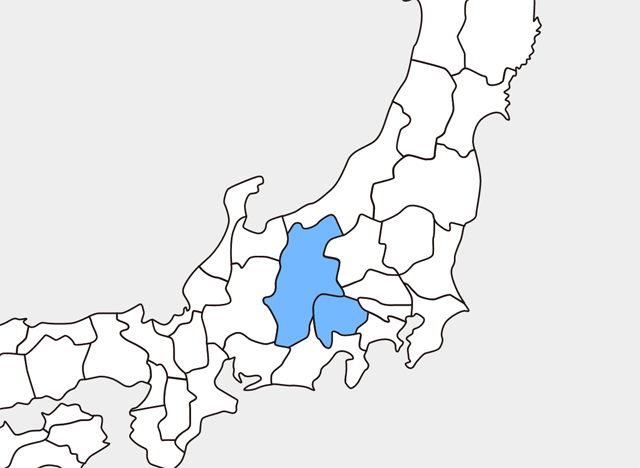

甲信地方とは、甲斐(山梨県)と信濃(長野県)の旧2国の頭文字をとった地域区分の名称のこと。

関東地方と合わせて「関東甲信地方」、東海地方と合わせて「東海甲信地方」、北陸地方と合わせて「北陸甲信地方」と併称されることが多い。

| 甲信地方 | 山梨県、長野県 |

|---|

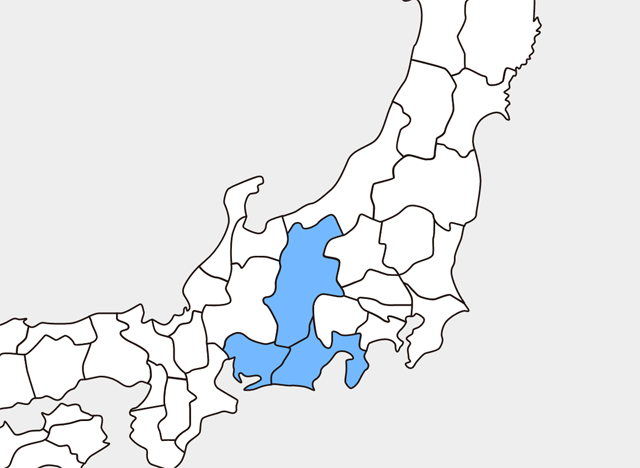

信越地方

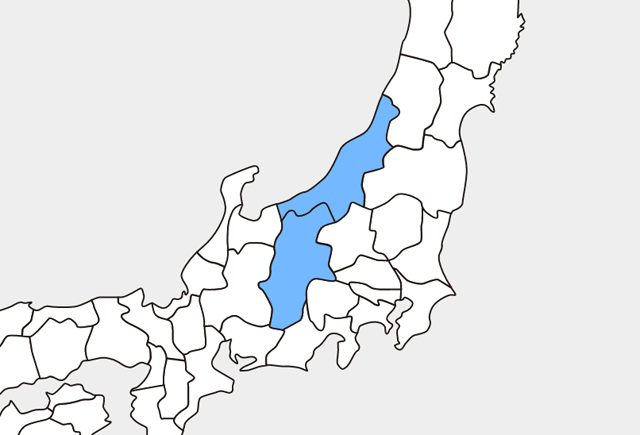

信越地方とは、信濃(長野県)、越後(新潟県)の旧2国の頭文字をとった地域区分の名称のこと。新潟県の上越地方と長野県の北信地方は、比較的結びつきがある。

総務省総合通信局などで用いられる。

| 信越地方 | 新潟県、長野県 |

|---|

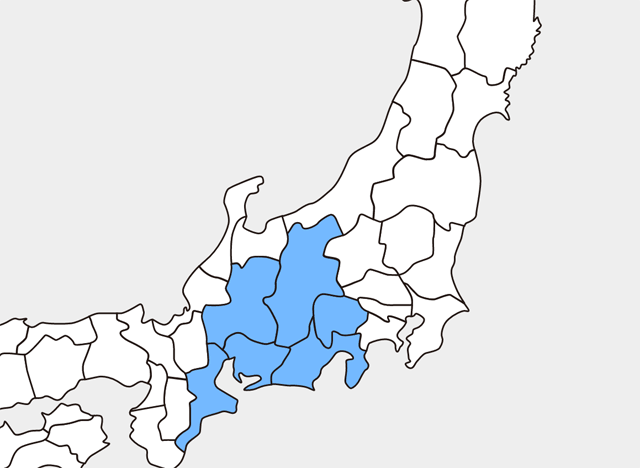

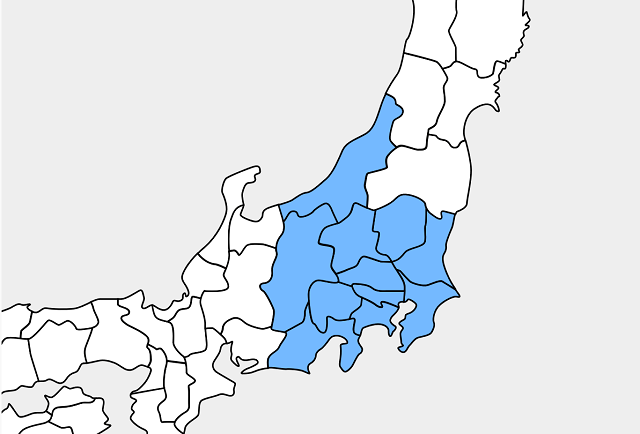

甲信越地方

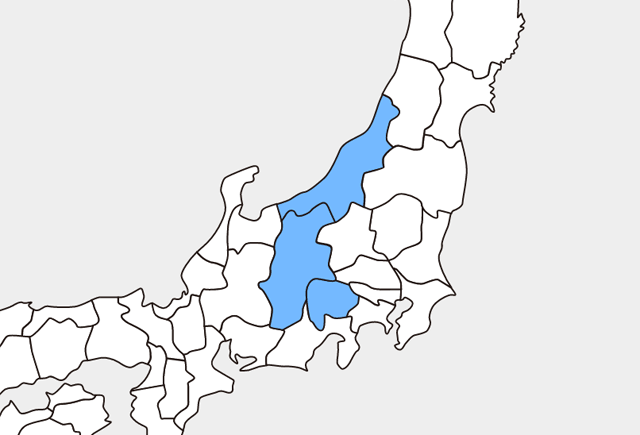

甲信越地方とは、甲斐(山梨県)、信濃(長野県)、越後(新潟県)の旧3国の頭文字をとった地域区分の名称のこと。

隣接する関東地方と結びつきが強いため、関東地方との併称で「関東甲信越地方」が用いられることも多いが、甲信越地方の3県としては地域文化圏は形成されていない。

| 甲信越地方 | 新潟県、山梨県、長野県 |

|---|

上信越地方

上信越地方とは、上野(群馬県)、信濃(長野県)、越後(新潟県)の旧3国の頭文字をとった地域区分の名称のこと。読みは「じょうしんえつちほう」。

| 上信越地方 | 群馬県、新潟県、長野県 |

|---|

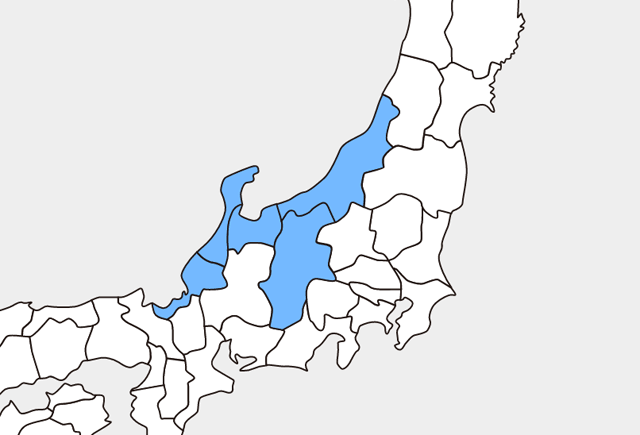

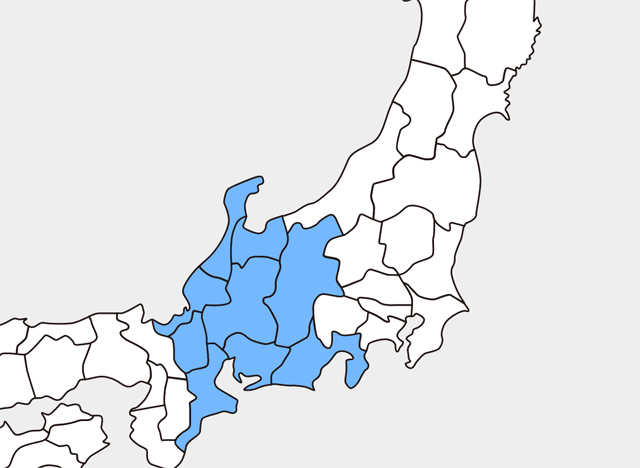

北信越地方(北陸信越地方)

北信越地方とは、北陸地方の3県(富山県、石川県、福井県)と信越地方(長野県、新潟県)を合わせた地域区分の名称のこと。読みは「ほくしんえつちほう」。「北陸信越地方」と呼ぶこともある。

国民体育大会や高校野球大会などスポーツの地方予選大会、日本青年会議所、衆議院比例代表制選挙区などで用いられる。

| 北信越地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県 |

|---|

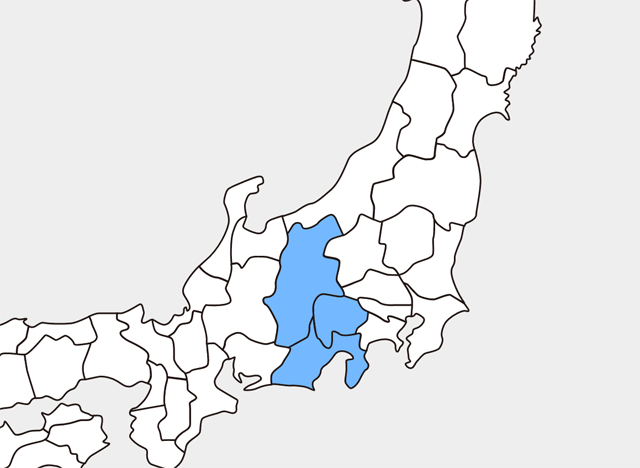

甲信静地方

甲信静地方とは、山梨県、長野県、静岡県の3県の総称である。読みは「こうしんせいちほう」。

方言学の方言区画論でにて「長野・山梨・静岡方言(ナヤシ方言)」の区分が用いられたり、1948年に設立された関東地方知事会などでも用いられる。

| 甲信静地方 | 山梨県、長野県、静岡県 |

|---|

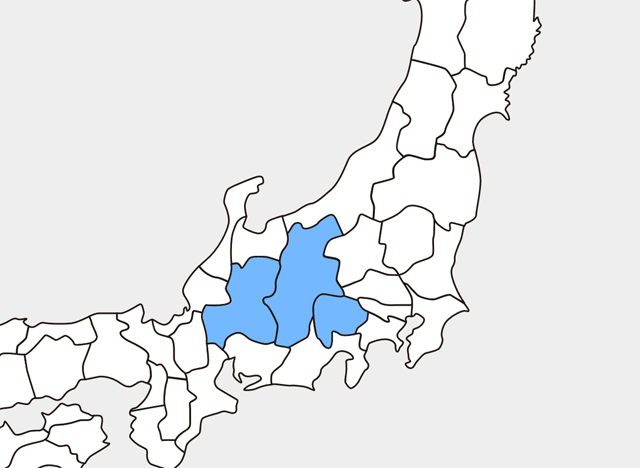

東山地方

東山地方とは、山梨県、長野県、岐阜県の3県の総称である。読みは「とうさんちほう」。名称は五畿七道の「東山道」に由来する。

農林水産省は、東山地方を「山梨県と長野県」の2県とし、岐阜県を東海地方に含めるというケースもある。

| 東山地方 | 山梨県、長野県、岐阜県 |

|---|

中部五県

中部五県とは、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の5県の総称であることが多い。国土交通省などが用いる。

ただし、「山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県」などを対象とする場合もあり、対象県を明記して用いられることが多い。

| 中部五県 | 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |

|---|

東海甲信地方(中部六県)

東海甲信地方とは、東海地方(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)と甲信地方(山梨県、長野県)の6県を合わせた地域区分の名称のこと。「中部六県」とも呼ぶ。

| 東海甲信地方 | 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |

|---|

三遠南信地方(三遠信地方)

三遠南信地方とは、愛知県の三河地方、静岡県の遠州地方、長野県の南信州地域の総称。読みは「さんえんなんしんちほう」。「三遠信地方」とも呼ぶ。

国道の三遠南信自動車道に由来する。

| 三遠南信地方 | 長野県、静岡県、愛知県 |

|---|

三遠南信自動車道|道路事業|国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

中部圏(中部九県)

中部圏とは、東海地方の4県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、北陸地方の3県(富山県、石川県、福井県)に、長野県と滋賀県を加えた圏域のこと。

1966年に公布された法律「中部圏開発整備法」で制定された圏域である。「中部九県」とも呼ぶ。

| 中部圏 | 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県 |

|---|

中京経済圏

中京経済圏とは、愛知県名古屋市を中心とした物流や経済の圏域のこと。愛知県、岐阜県、長野県の南信州地域、静岡県の遠州地方、三重県の伊勢志摩地域を対象とすることが多い。

| 中京経済圏 | 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |

|---|

広域関東圏

広域関東圏とは、関東地方の1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、甲信越地方の3県(新潟県、山梨県、長野県)、および静岡県を加えた、1都10県を指す。

経済産業省や法務省、防衛省などが、この広域関東圏である1都10県を管轄範囲の区分として定義している。

| 広域関東圏 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |

|---|

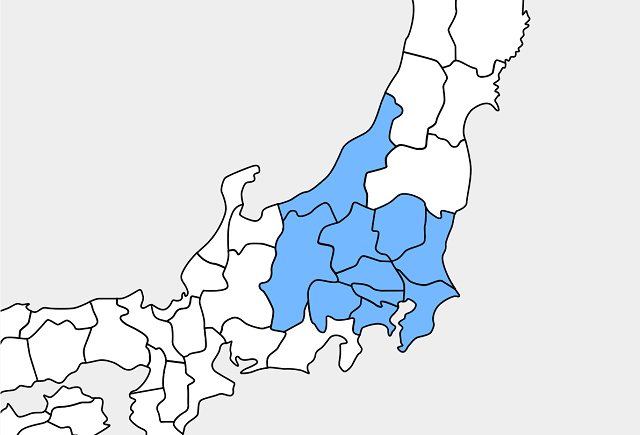

関東甲信越地方

関東甲信越地方とは、関東地方の1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に甲信越地方の3県(新潟県、山梨県、長野県)を加えた、1都9県を指す。

甲信越地方の3県では地域文化圏は形成されていないが、各県が東京および関東地方との経済的、社会的な結びつきが強く、関東地方と併称した表記「関東甲信越地方」として用いられることが多い。

NHKがこの地域区分を使用している。

| 関東甲信越地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |

|---|

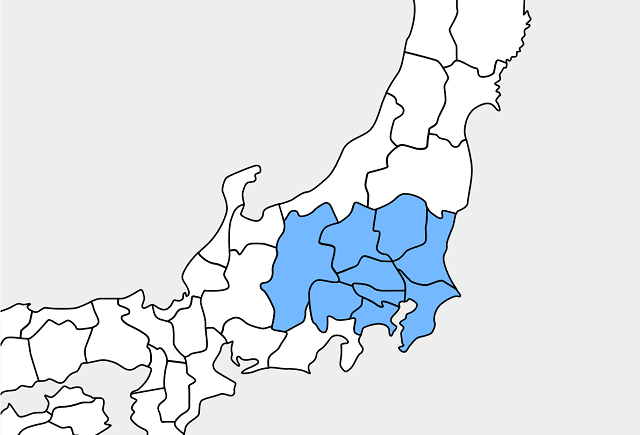

関東甲信地方

関東甲信越地方とは、関東地方の1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に甲信地方の2県(山梨県、長野県)を加えた、1都8県を指す。

関東甲信地方は、気象庁による全般季節予報で用いられる地域名である。

| 関東甲信地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 |

|---|

関東信越

関東信越は、厚生労働省の地方支分部局「関東信越厚生局」と、国税庁の地方支分部局「関東信越国税局」などで用いられる地域区分である。

関東信越厚生局による「関東信越」

厚生労働省の関東信越厚生局では、首都圏の1都7県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)に信越地方の2県(長野県、新潟県)を加えた、1都9県を対象としている。

| 関東信越 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県 |

|---|

関東信越国税局による「関東信越」

国税庁の関東信越国税局では、関東地方の4県(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)と信越地方の2県(長野県、新潟県)の6県を対象としている。東京都、千葉県、神奈川県、山梨県の1都3県は、東京国税局が管轄している。

| 関東信越 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、新潟県 |

|---|

関東甲信静越地方

関東甲信静越地方とは、関東地方の1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に、山梨県と長野県、静岡県と新潟県を加えた1都10県を指す。実質的には広域関東圏と同じである。

日本全国にまたがる団体や協会において、全国を複数の地域に分類する際に用いられる。

| 関東甲信静越地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |

|---|

東日本

東日本は、日本を大きな地域で分類する際に用いられるが、正式な分類の定義はない。長野県は東日本に分類されることが多い。

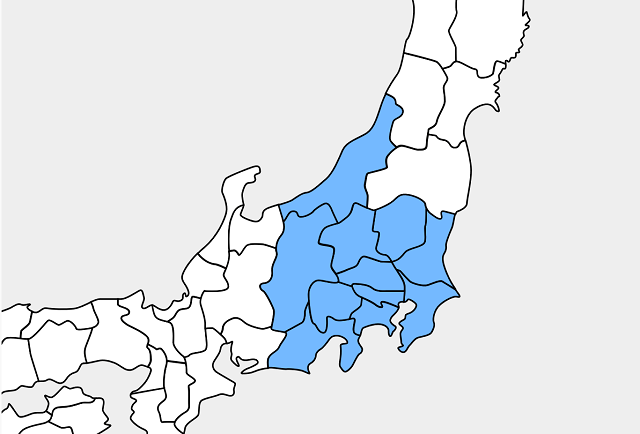

気象庁による「東日本」

気象庁による全般季節予報で用いられる4つの予報区分では、長野県は「東日本」に分類される。

| 東日本 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |

|---|---|

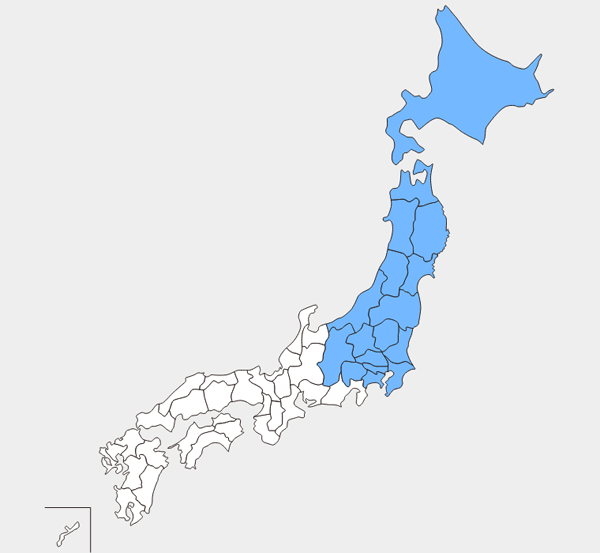

NTT東日本による「東日本」

NTTは、NTT東日本とNTT西日本とで地域を分けてサービスを提供しているが、長野県は「東日本」に分類される。

| 東日本 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |

|---|---|

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供地域について:NTT

※地図はいずれも簡略化したものを使用