プライマリーデータ(Primary Data)とは、自分たちで独自に調査したデータや、自社の各データのことを指す。

これに対し、公開されている統計データや市場調査データなど、すでに世の中に存在しているデータをセカンダリーデータといい、その対義としてプライマリーデータと呼ばれる。セカンダリーデータと比べて、入手コストは高価である。

プライマリーデータ(Primary Data)とは、自分たちで独自に調査したデータや、自社の各データのことを指す。

これに対し、公開されている統計データや市場調査データなど、すでに世の中に存在しているデータをセカンダリーデータといい、その対義としてプライマリーデータと呼ばれる。セカンダリーデータと比べて、入手コストは高価である。

セカンダリーデータ(Secondary Data)とは、すでに世の中に存在しているデータのこと。公開されている統計データや市場調査データ、白書、企業のIR情報などのことを指す。入手コストが安価であることが特長である。

このセカンダリーデータに対し、独自に調査したデータや自社の各データはプライマリーデータ(Primary Data)と呼ばれる。

ダークソーシャル(dark social)とは、主にウェブサイトのトラフィックにおいて参照元が不明な「ノーリファラー(直接アクセス)」のトラフィックのうち、SNSなどのモバイルアプリやショートメッセージなどのソーシャルツールからの流入のこと。または、その参照元が不明な状況のこと。「ダークトラフィック」の一種。

モバイルアプリやショートメッセージなどでのリンクURLからのトラフィックは、リファラー(参照元)を持たないことが多い。そのため、一般的なアクセス解析ツールでは「ノーリファラー」「直接アクセス」と判断されてしまい、その詳細を知ることができない。

このような「一部状況下においてリファラー情報を取得できない」という事象はインターネットが始まったときから起きていたが、モバイルアプリやソーシャルメディアの興隆に伴い、その状況が「ダークトラフィック」と呼ばれて目立つようになってきた。

TwitterやFacebookなど一部のソーシャルメディアは、モバイルアプリやWeb経由でも、リダイレクト時にリファラー情報を付与させて、「Twitter経由」「Facebook経由」が判別できるように対処されている。

残存者利得(残存者利益)とは、競争相手である他社が撤退した後、生き残った企業のみが市場を独占することで得られる利益のこと。

残存者利得は飽和市場や衰退市場で発生しやすく、かつては複数の企業がプレイヤーとして存在していたものの、各社が撤退した後に生き残った企業によって寡占や独占に至る場合がある。

インスタントカメラ市場における富士フイルム、レコード針のナガオカ、他にも学生服やジーンズなどの市場が例として挙げられる。

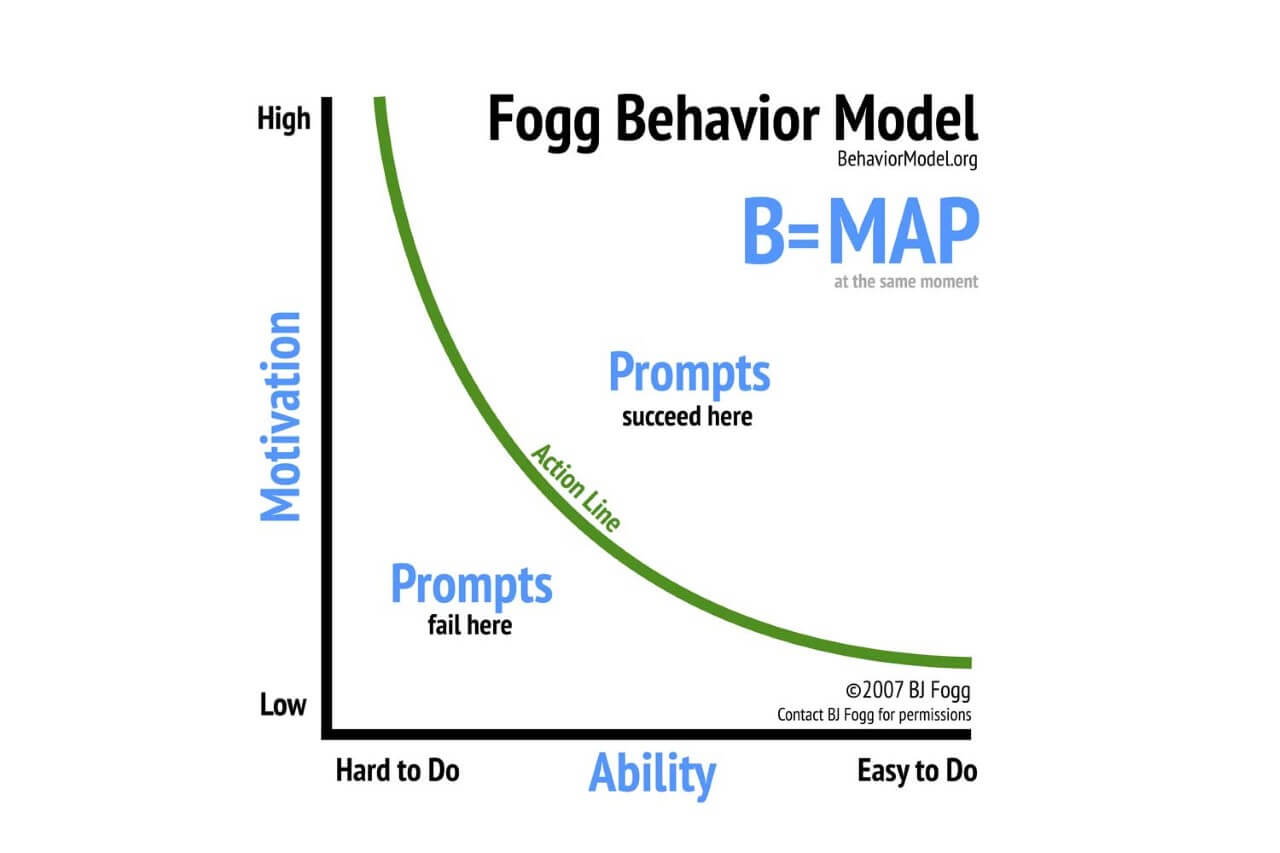

フォッグ式消費者行動モデル(フォグ式消費者行動モデル:Fogg Behavior Model)は、スタンフォード大学のBJフォッグ氏(B.J. Fogg)が提唱する理論である。人の行動はその瞬間の「モチベーション」「実行能力、行動障壁」「きっかけ」の3つの要素に起因し、「B=MAP」という公式で表されるというものである。

B (Behavior) = M (Motivation) x A (Ability) x P (Prompts)

この構成要素のどれか1つでも欠けていたり、十分でなかったりすると、人は「行動ライン(Action Line)」を越えることはなく行動を起こさない。

当初は「Motivation」「Ability」「Trigger (トリガー)」の3要素にて「B=MAT」の式で表していたが、2017年から「プロンプト (Prompts)」という言葉を使用するようになった。

▲フォッグ式消費者行動モデル(公式Webサイトより)

アンカリング効果(anchoring effect)とは、判断や予測が難しいときに最初に接した目安の数字や価格、特定の情報が判断に大きく影響する心理現象のこと。認知バイアスの一つ。アンカー効果。

情報が十分にそろっていないとき、最初に接した数値や情報が印象に残って判断基準にバイアスがかり、その後の行動に影響を与えるというもの。

例えば、商品を購入するとき、通常であればその品質や価値などのさまざまな要素を検討するが、「お一人様最大5つまで」と書かれていた場合、それが心理学的な目安となって、「いくつ購入するのがお得か」と考えてしまうようになる。

希少性の法則(principle of scarcity)もしくは希少性の原理とは、供給が需要よりも少ない場合に商品やサービスの価値が生まれるという経済的原理の一つである。供給が少なく需要が多い商品の価格は上昇することがあるという、需要と供給の不均衡な状態の原理である。どこでも入手できるものよりも、数が少なかったり手に入りにくいものほど価値が高いと判断してしまう現象のことを表すこともある。

数が少なかったり手に入りにくい場合、「いま決断しないとなくなってしまう」「この機会を逃せば二度と手に入らない」「数が少ないなら高額は当然」などの意識が働く。そのため、「限定100個」「残りあと5個」「地域限定」などの希少性の表現に人は心を揺さぶられ、十分な検討をすることなく行動してしまう。

フレーミング効果(framing effect)とは、複数の選択肢から意志決定や判断をする際に、絶対的評価ではなく、そのときの心的構成(フレーミング)や質問提示のされ方によって、意志決定が異なる現象のこと。

例えば、著名なバイオリニストがコンサートホールで演奏すれば高価なチケットでも完売して人はみな耳を傾けるが、そのバイオリニストがこっそりストリートで演奏しても誰も振り向かずに通り過ぎてしまう、というものが該当する。

他にも、同じワインであることを伏せて、1杯ずつ異なる値段を付けて提供した場合、高い値段ほど人はワインを堪能しようとし、おいしいと感じてしまうという例がある。

それぞれ、取り巻く環境が異なれば異なった判断を下すことがある。

エンダウド・プログレス効果(Endowed Progress Effect)とは、ゴールに向かって若干の前進を感じたときに、人はよりゴールに向かうモチベーションを上げようと努力する心理的効果のこと。ゴールに近づくほど人はモチベーションを上げる習性を利用している。

例えば上記のようなAとBの2種類のポイントカードがあった場合、後者Bのポイントカードの方がより利用が促進される。どちらのカードもあと10ポイントで割引が適用されるが、後者Bの方が「ゴールに近づいている、前進している」と感じるためである。

BANT条件とは、主にBtoBの業界において、営業案件のセグメントやリードスコアリングに用いられる4つの条件のこと。以下の「予算(Budget)」「決裁権(Authority)」「必要性(Needs)」「導入時期(Timeframe)」の4つの条件のアルファベット頭文字を取って、「BANT」と表現される。

デジタルボディランゲージ(digital body language)とは、オンライン上やウェブ上にて、クリックやサイト訪問などで顕在化する行動や情報のこと。はっきりと言葉などで表明したわけではないが、意向や意志などがくみ取れるようなアクションのことを指す。

リンクのクリックやタップ、スクロール、ファイルのダウンロード、ページ閲覧や滞在、検索行動、メールやメッセージの開封、誰かをチャットグループに追加したりメール宛先やCcに追加したり、といったさまざまな行動を含む。

サンクコスト(sunk cost)とは、埋没費用のこと。これまでに事業に投資した資金のうち、事業の撤退や縮小を行ったとしても回収できない費用や労力、時間のことをいう。

このサンクコストがその後の意志決定に影響を与えることを「サンクコスト効果」、別名「コンコルド効果」という。無駄だとわかっていても、それまでのサンクコストを無駄にしたくないという理由で、無理に事業を継続してしまうことを指す。サンクコストが大きいほど、元を取ろうとする心理が働き、合理的な判断ができない傾向がある。

SPAとは、製造から小売までを垂直統合した主にアパレル業界の製造小売業のこと。「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略。もともとはアパレル業界で生まれた業態だが、製造小売業全般を意味する場合もある。

素材調達、製品企画、製造、流通、販売、販売促進、在庫管理といった全ての工程を一貫して自社で管理する。サプライチェーン全体のムダ、ロスを極小化するビジネスモデルである。

消費者の流行といった市場状況を迅速に製品に反映でき、流通在庫の削減、売れ残りリスクの最小化といったメリットがある。

ドミナント戦略とは、小売業がチェーン展開をする場合に特定地域に集中して店舗展開を行うこと。特定の商圏内に集中して出店することで経営効率を高め、商圏内のシェアを拡大し、競争優位に立つことを狙う戦略である。ドミナント出店。

チェーン展開しているコンビニエンスストアやスーパーマーケット、レストランなどで多く見られる。

効率性や安定性の観点から、効果が大きいとされる。物流効率の向上、システム効率の向上、広告効率の向上、知名度の向上、指導効率の向上、競合参入の阻止など、さまざまな効果がある。

FacebookのUPPAとは、Facebookページへの投稿とはせずに広告のみの投稿として表示できる広告のこと。Unpublish Page Post Ad の略。

Facebookページのタイムラインには表示されない。複数でのクリエイティブでのA/Bテストや、ターゲット層に応じたクリエイティブの出し分けが可能。

Facebook広告のアカウントがあれば、パワーエディタを利用することで誰でも運用できる。

DMAICとは、品質管理のためのフレームワークである「シックスシグマ」の基本となる経営変革手法、改善活動サイクルのこと。データドリブンで各プロセスを改善し、日常業務の効率や品質向上を目指す手法である。読みは「ディーマイク(ディマイク)」。

DMAICは、以下の5つのフェーズで構成され、各フェーズの頭文字からDMAICと呼ばれる。

カラーバス効果とは、ある一つのことを意識することで、それに関する情報が無意識に自分の手元にたくさん集まるようになる現象のこと。

カラーバスは「color(色)」を「bath(浴びる)」、つまり色の認知に由来するが、色に限らず、言葉やイメージ、モノなど、意識するあらゆる事象に対して起きるとされる。

加藤昌治氏による2003年の書籍『考具』にて、アイデア発想の手法の一つとして紹介されている。書籍では、人間の脳は特定の事象を意識することで五感で得られた情報から特定事象のみを積極的に認識する性質を持ち、それを利用しているとしている。

学術的な研究としては認められていない。

雑音や会話の中でも「自分が関係していること」を聞き取れる現象「カクテルパーティー効果」の一種ともいえる。

IoTとは、「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット(化)」と訳されることが多い。身の回りのモノやデバイスをインターネットに接続し、双方向にデータを送受信することによって実現する新たなサービスやそれを支える技術、仕組みのことを指す。

インターネットとの親和性がないように見えるモノがネットワークに接続されたとき、IoTとしての価値は高まる。例えば、自動車の自動運転、交通機関のリアルタイムな運行状況、物流の配送状況や在庫管理、医療における健康管理や医療機関との共有、農業における自動化栽培というように、あらゆる分野でネットワークとの接続による新しい取り組みがスタートしている。

ジオフェンス(geofence)もしくはジオフェンシング(geofencing)とは、位置情報を使った仕組みの一つで、仮想的な地理的境界線のこと。あるいはその仮想の地理的境界線を活用したサービスのこと。

GPSやRFID、Wi-Fi、Bluetoothなどを使い、特定の場所の周辺に仮想の境界線を設ける。ユーザーの所有するモバイル端末がその仮想境界内に出入りしたときに、アプリやソフトウェアでアクションを実行するといった活用ができる。例えば自店舗周辺エリアをジオフェンスとして設定し、ユーザーがジオフェンス内に入るとメッセージ送信やクーポンを表示する、といったアクションを自動で実施できる。

モバイル端末の位置情報を元にしたO2Oのマーケティング施策に利用される。

モバイルアプリでの活用の他に、運輸業界での車両管理、畜産業界での家畜の管理、ドローンの飛行領域の管理などでも活用されている。

O2Oとは、「Online to Offline」の略で、ネット上から実店舗など、オンラインからオフラインへ送客したり購買行動に影響を与えたりする施策やビジネスモデルのこと。読みは「オーツーオー」。

代表的なものに、オンラインで割引クーポンを発行して来店を促すといった施策などがある。

逆の「Offline to Online」として、「ショールーミング」のように実店舗からネット上での購買行動につなげる施策やビジネスモデルも、O2Oに含まれる。